個展『おはなしの喫茶室』

珈琲やビスケットなどの形をした風変わりな本が並ぶ、ちょっとへんてこな、食べられない喫茶室の展示を行いました。

開催日時:2022/4/21(木)-24(日)

開催場所:〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目11−12 ギャラリーチフリグリ

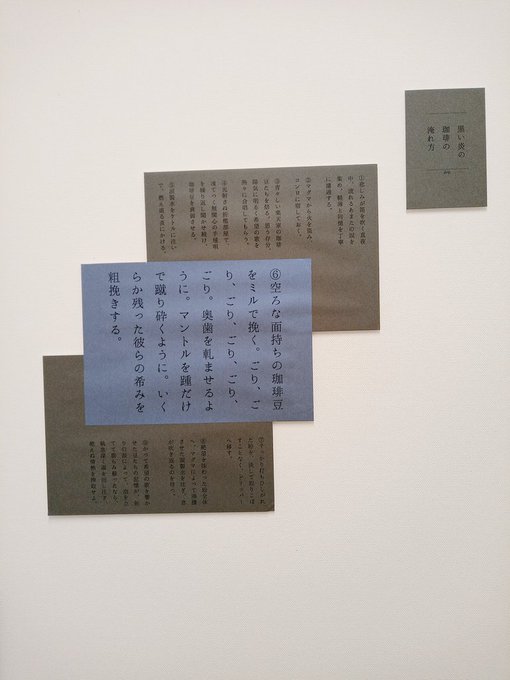

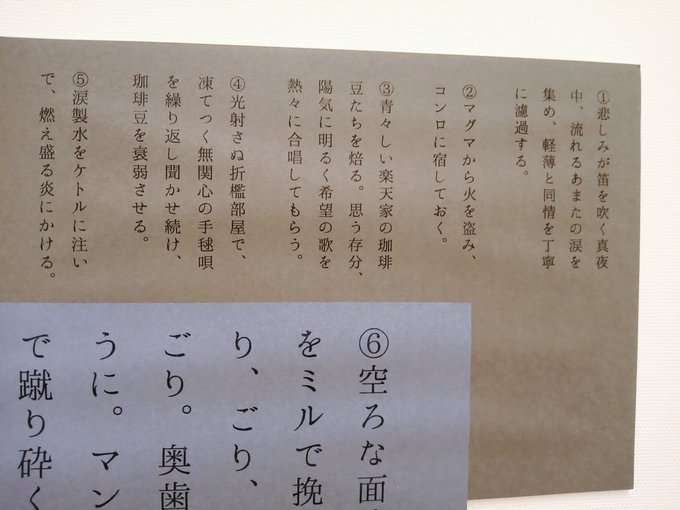

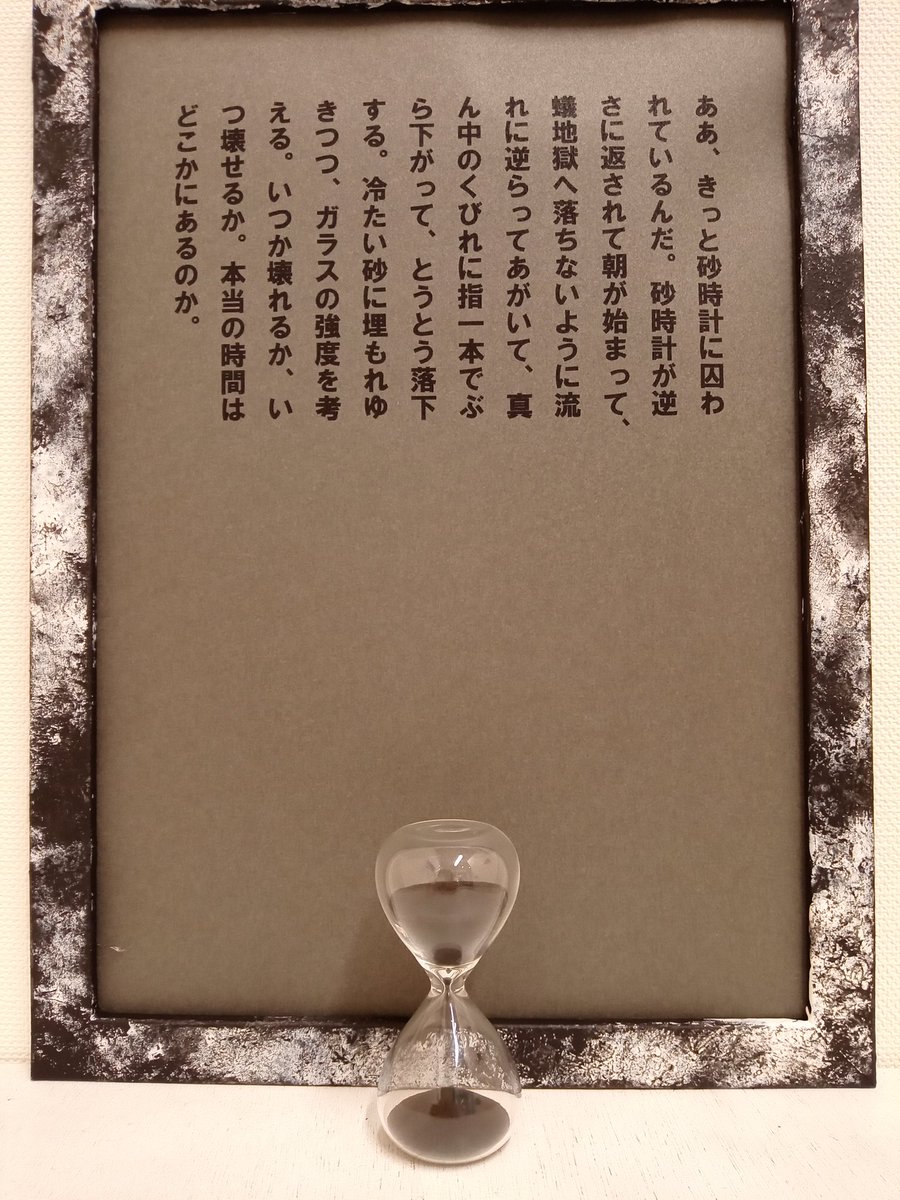

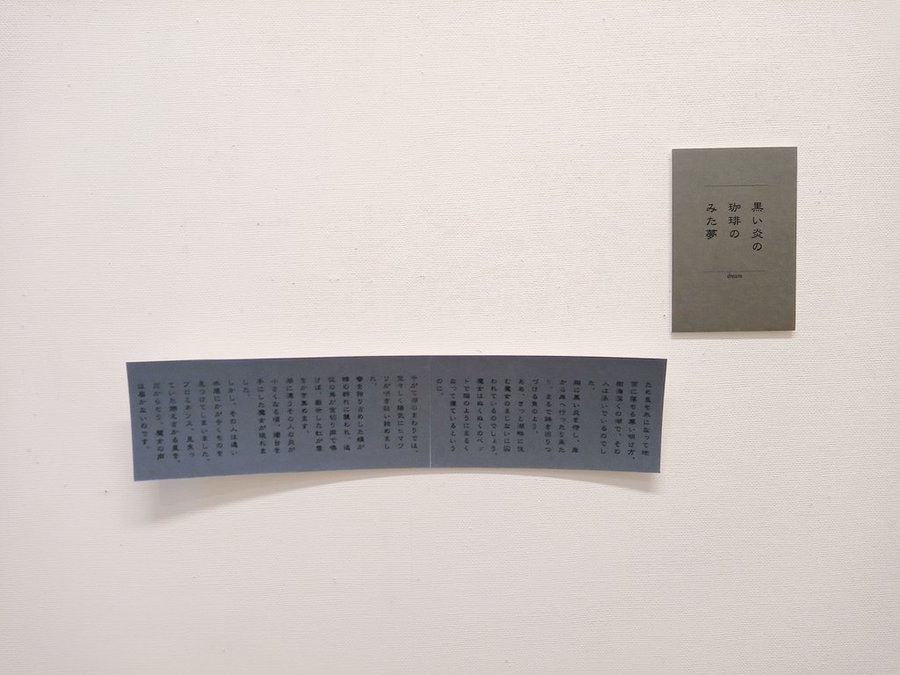

黒い炎の珈琲

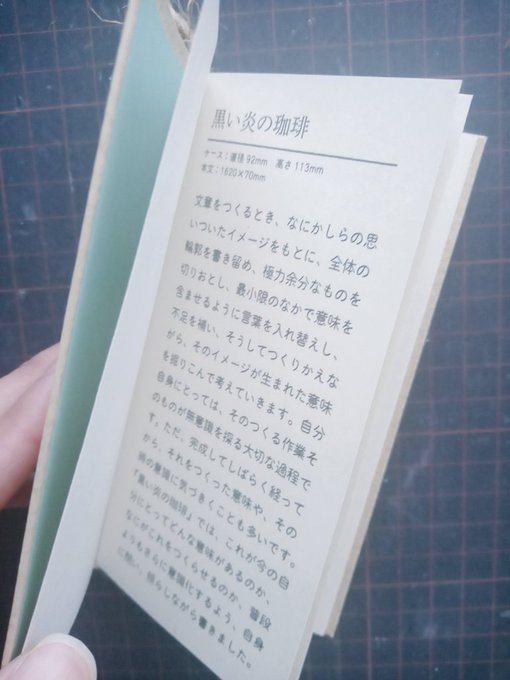

『黒い炎の珈琲』制作に寄せて

ケース:直径92mm 高さ113mm

本文:1620×70mm

文章をつくるとき、なにかしらの思いついたイメージをもとに、全体の輪郭を書き留め、極力余分なものを切りおとし、最小限のなかで意味を含ませるように言葉を入れ替えし、わたし自身にとっては、そのつくる作業そのものが無意識を探る大切な過程です。

ただ、完成してしばらく経ってから、それをつくった意味や、その時の意識に気づきくことも多いです。

『黒い炎の珈琲』では、これが今の自分にとってどんな意味があるのか、なにがこれをつくらせるのか、普段よりもさらに意識化するよう、自身に問い、照らしながら書きました。

『黒い炎の珈琲』は3 層のレイヤーを重ねています。

1 枚目のレイヤーは『魔女に囚われた〈僕〉が〈呪いの珈琲〉によって縛られ酷使され、いつか脱出する時までを生きながらえる物語』〈黒い珈琲の見た夢〉として未来をほのめかされますが、それの実現は魔女によって否定され、冒頭にループします。

2 枚目のレイヤーは『打ちのめされるばかりの現実世界に疲弊し、積極的に生きる理由もなく、朝起きて飲む一杯の珈琲によって、ただその日一日をしのぐ〈僕〉の心情』

3 枚目のレイヤーは『それでも日々をただつなぐことで、いつか何か本当の炎を見つけられるのじゃないかと、ちいさな望みをつなぐ私の願い』

物語は読者に届いて完成されると言われます。

コミュニケーションツールなのだと。

私は、本は、作者と読者の間でのコミュニケーションツールではなく、読み手が読み手自身とコミュニケーションするためにあるような気がしています。

ユングの集合的無意識の考えが、確かにあるのではないかと思っていて、つまり無意識の海は人間のなかでつながっていて、自身の無意識にもぐりこんでゆけば、そこには普遍性や誰かに共通するものと触れるのではないかと。

だから、何かをつくる時、自分の無意識に深く進み、自身にとって意味のある何かに触れられたなら、それはどこかの誰かにとっても意味のあるものになるのじゃないかという幻想……仮定を持っています。

などと、つくることで幻想上の誰かとのコミュニケーションを図っているのかもしれません。

うたかたの森のビスケット

うたかたの森のビスケット制作に寄せて

約45×63×5mmの粘土板9枚1セット

忘れられない夢があります。

どこまでも果てなく広がる森が眼下に広がっていました。

自分の意識は上空の空気に溶けていました。清々しく、やわらかな気配のたちのぼる、すばらしい森でした。

その夢を見たのは子供の頃。その森の光が満ちた印象はずっと残っています。

大人になってから、その森の入り口のようなところに行ったことが数回あります。

不眠に悩んだ頃で、眠りに就くための方法を編み出していたとき、眠りに吸いこまれる渦の先に、その森がありました。

「あ」と思うと、意識が引き戻されてしまいました。

もしかすると、覚えていないけれど、夢のなかでは、あの森に行っていたりするのかもしれません。

記憶している夢は苦しいものが多いです。

悩んだり迷ったりする時に繰り返し同じ夢を見たりします。

夢は現実の予行演習であることもしばしば。

悪夢を食べるという獏は、絶対的な危機や恐怖に陥らないように、助けてくれているのかもしれないと想像しました。

現実に立ち向かおうと、怯えながらも、夢で演習する人間の、心が壊れないように、守ってくれるもの。

見えざる存在がそばにいて、一緒に歩いてくれているとしたらいいなと思います。

そして、そういう存在に、頑張るから見ていてね、と思います。

『うたかたの森のビスケット』は、夢のなかで自分自身と向き合う人間(まよえるコヒツジ)と、それを見守る夢のなかの住人たちの物語を切り取ったものです。

ひとつひとつのピースは、迷えるコヒツジの過去や、未来への期待と不安、現在ただよう感情です。

コヒツジの深い渓谷を越えようとする意志。獏はおいしいと感じてくれるでしょうか。

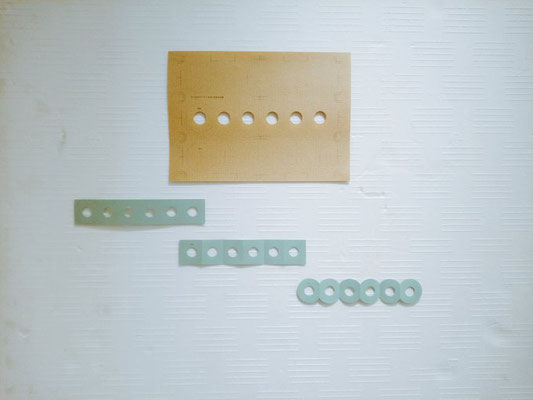

ちいさなもの

会場には、これまで制作したほかの小さなものも展示しました。

アコーディオン型のドーナツ本の設計図、ティーバッグ型の物語、ショートストーリーを収めた冊子……

お菓子の空箱を使ったワークショップでは、カロリーメイトでつくる入れ替え可能がメモ帳が好評でした。